যে স্থানে বিভিন্ন দ্রব্য কেনাবেচা করা হয় তাকে বাজার বলে । বাজারের এই সাধারণ সংজ্ঞা আমাদের সবার জানা । কিন্তু বাজার বাজারের সংজ্ঞা কি ,বাজার কত প্রকার ও কি কি এগুলো না জানা থাকলে আমরা বাজার সম্পর্কে একটি সার্বিক ও সঠিক ধারণা অর্জন করতে সক্ষম হব না।

অর্থনীতিতে বাজারের সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও বাজারে বিভিন্ন প্রকারভেদ বিশদভাবে আলোচনা করা হয়।যারা স্কুল-কলেজে অর্থনীতি বিষয়ে পড়ে তারা অবশ্যই বাজার কাকে বলে ,কত প্রকার ও কি কি এগুলো সম্পর্কে সহজে জানতে ও বুঝতে চায়। তাই তাদের সুবিধার্থে আর্টিকেলটিতে বাজারের প্রকারভেদ গুলো আলোচনা করা হলো।

বাজার কাকে বলে

সাধারণত অর্থে বাজার হলো এমন জায়গা যেখানে জিনিস কেনা-বেচা হয়। তবে অর্থনীতিতে বাজার শব্দটি ভিন্নভাবে সংজ্ঞায়ন করা হয়।

বাজারের সংজ্ঞা: অর্থনীতিতে বাজার বলতে একটি দ্রব্য তার ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দামাদামির মাধ্যমে নির্ধারিত দামে ক্রয় বা বিক্রয়কে বোঝায়।

বাজার কত প্রকার ও কি কি

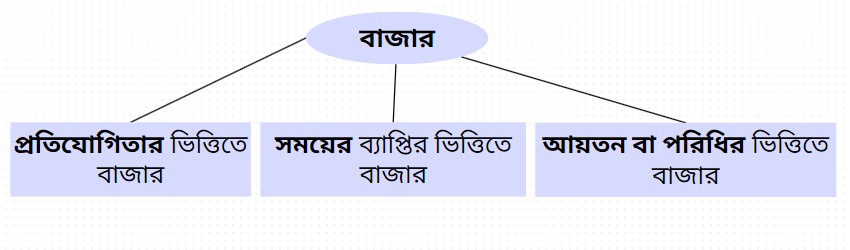

বাজারে প্রতিযোগিতার প্রকৃতি, আয়তন ও সময়ের ব্যাপ্তি অনুসারে বাজার প্রধানত তিন প্রকার।

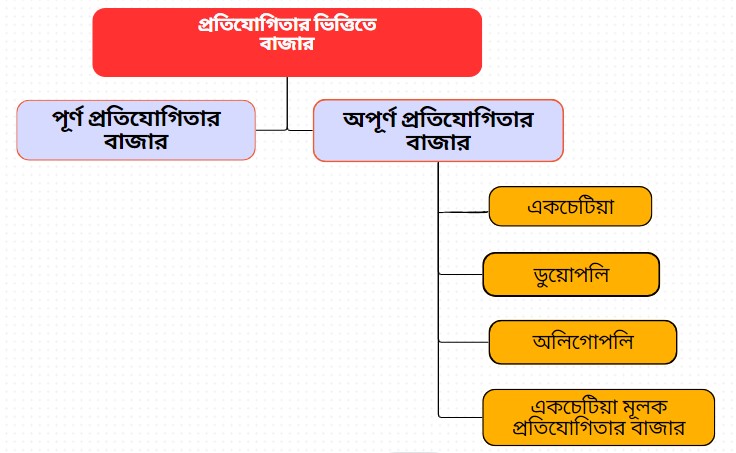

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ:

প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার।

১. পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার: যে বাজারে বহুসংখ্যক ক্রেতা এবং বহুসংখ্যক বিক্রেতা একটি সমজাতীয় পণ্য চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের ভিত্তিতে নির্ধারিত একটি নির্দিষ্ট মূল্যে ক্রয়-বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে। কৃষিজাত দ্রব্যের বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলা যেতে পারে। এ বাজারের বৈশিষ্ট্যগুলো হলো –

- এ বাজারে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্যের দ্বারা নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হয়।

- এখানে ক্রেতা বা বিক্রেতা এই মূল্যের উপর কোন প্রকার প্রভাব ফেলতে পারে না।

- আবার একজন ক্রেতার চাহিদা বা একজন বিক্রেতার সরবরাহ এই বাজারে একটি ক্ষুদ্রতম অংশ মাত্র।

- পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে বিক্রেতা দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করতে পারে না বরং

প্রতিযোগিতার বাজারের মূল্য সে গ্রহণ করে থাকে।

২. অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার: যে বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতার সংখ্যা কম, বিশেষ করে ক্রেতার তুলনায় বিক্রেতার সংখ্যা কম থাকে এবং বিক্রেতাদের দ্রব্যের মধ্যে গুণগত পার্থক্য থাকে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার বলে। এ বাজারে বিক্রেতা দ্রব্যের দাম কিছুটা হলেও প্রভাবিত করতে সক্ষম। অপূর্ণ প্রতিযোগিতার বাজার ৪ ভাগে বিভক্ত। যথা-

(১) একচেটিয়া বাজার

(২) ডুয়োপলি বাজার

(৩) অলিগোপলি বাজার

(৪) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার।

(১) একচেটিয়া বাজার: একচেটিয়া বাজারের প্রতিশব্দ Monopoly। Mono অর্থ একমাত্র এবং poly অর্থ বিক্রেতা। অতএব যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও একজন বিক্রেতা বাজারে অবস্থান করে তাকে একচেটিয়া বাজার বলে। সুতরাং কোনো দ্রব্য যখন একজন মাত্র বিক্রেতা বিক্রয় করতে পারে তখন সেই দ্রব্যের বাজারকে একচেটিয়া বাজার বলে।

(২) ডুয়োপলি বাজার: Dou শব্দের অর্থ হলো দু’জন এবং Poly শব্দের অর্থ বিক্রেতা। অর্থাৎ ডুয়োপলি হলো এমন এক বাজার যেখানে দু’জন মাত্র বিক্রেতা পণ্যের বাজার নিয়ন্ত্রন করে।

ডুয়োপলি অলিগোপলি বাজারের একটি বিশেষ রূপ। অলিগোপলি বাজারে যখন দুটো ফার্ম থাকে তখন ডুয়োপলি বাজারের উদ্ভব হয়। এক্ষেত্রে ফার্ম দুটির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্ধিতা বিরাজ করে এবং ডুয়োপলি বাজারে ফার্মের মধ্যে নির্ভরশীলতাও থাকে অত্যধিক।

(৩) অলিগোপলি বাজার: অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের আরেকটি বাজার ধারণা হলো অলিগোপলি। অলিগোপলি শব্দটি গ্রীক শব্দ Oligos এবং ল্যাটিন শব্দ Polis থেকে এসেছে যাদের অর্থ হলো যথাক্রমে কতিপয় এবং বিক্রেতা। তাই অলিগোপলিকে কতিপয় বিক্রেতার বাজার বলা হয়। আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ কতিপয় বিক্রেতা বলতে দু’য়ের অধিক কিন্তু বেশি নয় এমন সংখ্যক ফার্মকে বুঝিয়েছেন। অলিগোপলি বাজারে কিছু ফার্ম সমজাতীয় পণ্য উৎপাদন করতে পারে। যেমন: সিমেন্ট, স্টিল ইত্যাদি।

(৪) একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার: যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে এবং বিক্রেতা ” সমজাতীয় তবে অভিন্ন নয়” এমন দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে তাকে একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়।

এরূপ বাজারের প্রবক্তা হচ্ছেন আমেরিকান অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক চেম্বারলীন। এ ধরণের বাজারে উৎপাদিত বিভিন্ন দ্রব্য সদৃশ, তবে অভিন্ন নয়। একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে একটি বাজার কাঠামো বোঝায় যার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে যথেষ্ট ছোট ছোট ফার্ম, যারা সদৃশ কিন্তু সামান্য পৃথকীকৃত দ্রব্য উৎপাদন করে। শিল্পে তাদের প্রবেশ ও প্রস্থানের পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে এবং বাজার সম্পর্কে ক্রেতা বিক্রেতার পূর্ণ জ্ঞান বিরাজমান। এ ধরণের বাজারে প্রত্যেক বিক্রেতা বিভিন্ন ট্রেডমার্ক, ব্যান্ড, ও মোড়কের মাধ্যমে, “দ্রব্য পৃথকীকরণের ” চেষ্টা করে।

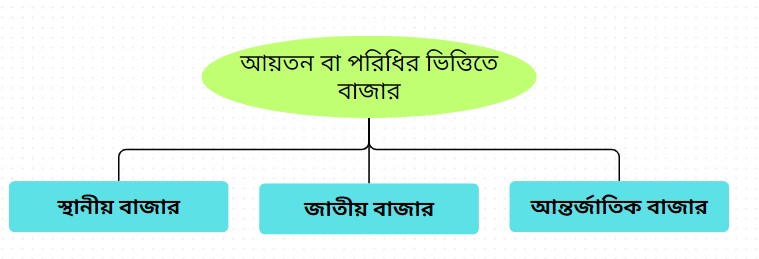

আয়তন বা পরিধি অনুসারে শ্রেণিবিভাগ

আয়তন বা পরিধি অনুসারে বাজার তিন প্রকার। যথা

- স্থানীয় বাজার

- জাতীয় বাজার

- আন্তর্জাতিক বাজার

(১) স্থানীয় বাজার: যে বাজার দেশের একটি বিশেষ স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ তাকে, তাকে স্থানীয় বাজার বলে।যেমন: শাকসজির বাজার

২) জাতীয় বাজার: কোনো দ্রব্যের বাজার যদি সমগ্র দেশ জুড়ে বিস্তৃত থাকে তবে সেই দ্রব্যের বাজারকে জাতীয় বাজার বলে। যেমন দেশে প্রস্তুত গামছা, শাড়ি, লুঙ্গী প্রভৃতির বাজার। যেমন:- তৈরি পোশাক, ঔষধ, রড, সিমেন্ট খেলনা-সামগ্রী সারা দেশে ক্রয়-বিক্রয়হয়।

(৩) আন্তর্জাতিক বাজার: যে দ্রব্যের বাজার দেশের ভিতরে সীমাবদ্ধ না থেকে একাধিক দেশে বিস্তৃত থাকে তাকে আন্তর্জাতিক বাজার বলে। যেমন: পাট, চিংড়ি, চা, চামড়া প্রভৃতির বাজার।যেমন:-স্বর্ণ-রৌপ্য, পাট প্রভৃতি

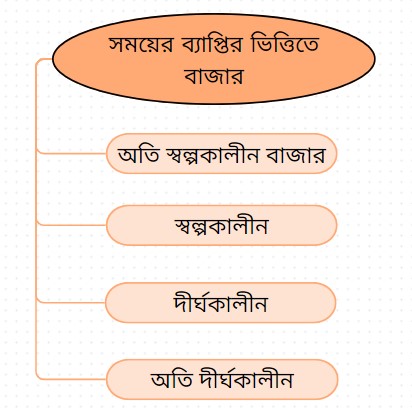

সময়ের ব্যাপ্তির ভিত্তিতে বাজার:

সময়ের ব্যাপ্তি অনুসারে বাজারকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. অতি স্বল্পকালীন বাজার

২. স্বল্পকালীন বাজার

৩. দীর্ঘকালীন বাজার

৪. অতি দীর্ঘকালীন বাজার।

১. অতি স্বল্পকালীন বাজার: যে বাজারের স্থায়িত্বকাল এতই কম যে এ সময়ের মধ্যে দ্রব্যের যোগান হ্রাস বৃদ্ধি করা যায় না তাকে অতি স্বল্পকালীন বাজার বলে। তাই চাহিদার হ্রাস বৃদ্ধির উপর দ্রব্যের দাম নির্ধারিত হয়। যেমন- মাছ, দুধ, শাকসবজি প্রভৃতির বাজার।

২. স্বল্পকালীন বাজার: যে বাজারে পরিবর্তিত চাহিদার সাথে দ্রব্যের যোগানের সামান্যতম সমন্বয় করা সম্ভব তবে কেবলমাত্র পরিবর্তনশীল উপকরণে পরিবর্তনে ও মাধ্যমে সম্ভব। স্বল্পকালে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা, আয়তন,যন্ত্রপাতির পরিমাণের কোনরূপ পরিবর্তন করা যায় না। এই ধরনের বাজারে দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণে যোগানের চেয়ে চাহিদার ভূমিকা অধিক কার্যকরী হয়। যেমন- শাড়ী, লুঙ্গি, গামছা প্রভৃতির বাজার।

৩. দীর্ঘকালীন বাজার: যে বাজারে দ্রব্যের চাহিদার সাথে সাড়া দিয়ে যোগান পরিবর্তন করা যায় তাকে দীর্ঘকালীন বাজার বলে। দীর্ঘকালীন সময়ে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানের আয়তন, সংখ্যা, যন্ত্রপাতি এমনকি উৎপাদন পদ্ধতিও সামগ্রিকভাবে পরিবর্তন করে দ্রব্যের যোগান ও চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা যায়। এ দীর্ঘকালে উৎপাদনের সকল উৎপাদনই পরিবর্তনশীল, চাহিদা ও যোগানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে দীর্ঘকালীন দাম নির্ধারিত হয়ে থাকে। যেমন মোটর গাড়ী, ফ্রিজ,টেলিভিশন প্রভৃতির বাজার।

৪. অতি দীর্ঘকালীন বাজার: যে দীর্ঘকালীন বাজারে ক্রেতার রুচি, অভ্যাস, সংখ্যা ইত্যাদির যথেষ্ট পরিবর্তন ঘটে তাকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলে। এ বাজারে তাই দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা বিরাজ করে। জাহাজ, উড়োজাহাজ প্রভূতি ।

বিভিন্ন ধরনের বাজারের বৈশিষ্ট্য

অলিগোপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যঃ

- বিক্রেতার সংখ্যা মুষ্টিমেয়।

- বিক্রেতার সংখ্যা কম হওয়ায় বাজারে দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে।

- বিজ্ঞাপন ও প্রচারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়।

- বিক্রেতার মধ্যে যৌথ ও দলীয়মনোভাব কাজ করে ।

- বিক্রেতার গড় চাহিদা রেখা বা আয় রেখা কিছুটা অনিশ্চিত প্রকৃতির ।

- অলিগোপলি বাজারে দাম নেতৃত্ব গড়ে উঠে।

ডুয়োপলি বাজারের বৈশিষ্ট্যঃ

- ডুয়োপলি বাজার ব্যবস্থায় কেবলমাত্র দুইজন বিক্রেতা বা দুটি ফার্ম উপস্থিত থাকে।যেমন- কোকোলা ও পেপসি।

- ফার্ম দুটি সমজাতীয় দ্রব্য উৎপাদন করবে।

- বিক্রেতারদের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিদ্যমান।

- বাজারে নতুন কোন বিক্রেতার প্রবেশের পথ রুদ্ধ থাকে।

- বাজারে একে অপরের আচরণ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে।

মনোপসনি বাজারের বৈশিষ্ট্যঃ

- মনোপসনি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা অনেক।

- মনোপসনি বাজারে ক্রেতার সংখ্যা মাত্র একজন।

- এই বাজারে ক্রেতা দ্রব্যের দাম নিয়ন্ত্রণ করে।

- মনোপসনি বাজারে যোগানের উপর ক্রেতার নিয়ন্ত্রণ থাকায় দ্রব্যের দাম কম হয়।

আশা করি, এই আর্টিকেলটি পড়ে বাজার কাকে বলে ,বাজারে প্রকারভেদ, বিভিন্ন ধরনের বাজারের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ভালোভাবে বুঝতে ও জানতে পেরেছেন ।বাজার সম্পর্কিত অন্যান্য প্রশ্ন থাকলে আমাদের কমেন্ট করে আপনার মূল্যবান মতামত জানাতে পারেন ।